こんにちは、シゲです。

・上手い文章を書けるようになって、ブログやSNSで評価されたい。

・文章力を鍛えられる本があれば知りたい。

上記悩みを持っている方は、解決に近づける1冊になっています。

本記事の内容は下記。

- 1:【5分でわかる】20歳の自分に受けさせたい文章講義の要約

- 2:本書を読んだ学び

- 3:購入すべき?

「上手く文章が書けずに、イライラする」と悩んだ経験が誰にでもあるはず。

しかし、安心して下さい。

今回紹介する“20歳の自分に受けさせたい文章講義”を読みつつ、本格的に文章を書き続ければ、読者に響かせ行動を変えるような文章が書けるようになります。

私も、800日以上ブログを毎日更新した経験がありますが、基礎になっている部分は、この本から学びました。

正直、5度は読み返しているくらい良書です。

少しでもいい文章が書けるようになりたいと考えているなら、読んでおいて損はしないので、ぜひ読んでみてください。

とはいえ、「本当に買う価値があるの?」と疑問に感じる方もいるはず。

そこで、本記事では概要などがわかるように要約して紹介します。

真剣に文章について考えたことがない方なら、本記事を読むだけでも、文章力が鍛えられますよ。

5分で読めるので、本記事を最後まで読んでみて下さい。

1:【5分でわかる】20歳の自分に受けさせたい文章講義の要約

20歳の自分に受けさせたい文章講義の内容は、主に下記に分けられています。

- 翻訳

- リズム

- 構成

- 読者

- 編集

各々、詳しく解説していきますね。

翻訳

まずは、本書の概要から紹介します。

文章が上手く書けないと感じるのは、“自分の思い“と”書き上げた文章“に大きなギャップを感じるからです。

上記感情は、無理に書こうとするから生まれます。

じゃあ、どうすればいいかというと翻訳です。

ここでいう翻訳とは、簡単にいうと、わからないことを誰にでもわかるようにする行為のことです。

たとえば、ブログの専門用語でSEOと言われても、ほとんどの人に伝わらないですよね。

これを素人でもわかるような言葉に変えると下記のようになります。

- Googleなどの検索で1ページ目に表示される技術

つまり、いい文章とは、翻訳してわからないことを誰にでもわかるようにする文章のことです。

書くことは考えること

また、重要なのは、理解したから書くのではなく、解を得るために書くことです。

なぜなら、あらゆることを自分の頭で考え、整理・再構築してアウトプットするから。

私も、何度もブログで書きつつ、「これって、こう意味だったんだ」と気づかされた経験があります。

考えるために書くという意識を持って、文章を書きましょう。

翻訳方法

とはいえ、「実際にどうすればいいの?」と考えている方もいるはず。

そこで、具体的な翻訳方法を紹介しますね。

- 聞いた話を「自分の言葉」で誰かに話す

- 言葉ではないもの(絵、地図、写真など)を言葉にする

いずれも、”話す構成を考える→気づきがある→自分の話す対象がわかる“を経験できます。

例えば、②でサルの絵なら下記。

- 茶色のサルは、無数にある木の中から一番高い木に登っている。

- 一番高い木には、木の実がたくさん実っている。

- 近くには、子サルが5匹群れている。

さて、サルはいったいなんのために、危険を冒してまで、一番高い木に登っているのでしょうか?

子ザルに餌を与えるためですよね(気づき)

つまり、これはサルを使った家族のお話だといことがわかります。(自分の話す対象がわかる)

正直、めんどくさいと感じるかもですが、かなり使えるので試してみてください。

書く技術は一生使える武器

それに、書く技術は廃れることがなく、一生使える武器になります。

例えば、SNSやYouTubeでも、文章は必ず使われているし、古文なども今でも読まれ続けています。

つまり、職種や環境が変わっても使い続けられる技術ということです。

一生使える技術なので、投資しておいて損はしませんよ。

ここまでが主な概要になります。

いい文章について理解できたところで、次からは具体的な方法について解説していきます。

リズム

文体は、リズムで決まると言っても過言ではないですよ。

リズムが悪い文章=読みにくい文章です。

たとえば、下記のような文章ですね。

- よくわからない古文とかがでてきて国語が苦手です。登校拒否する人が多くなるのも当然。学校の授業がつまらないと感じる。学生にも選ぶ権利はあると思う。

理解はできるけど、読みにくいと感じるはず。

原因は、文と文の繋げ方や展開の仕方がおかしく、主張が支離滅裂になっているからです。

- 国語が苦手

- 登校拒否

- 学校の授業

- 学生の権利

どれに焦点が当たっているのかわからないですよね。

読みにくいと感じるのは、上記のようにリズムが悪い時です。

リズムは論理展開で決まる

では、リズムが良く、分かりやすい文章にするにはどうすればいいのでしょうか?

答えは、論理展開です。

まず1つ目は、接続詞を使うことですね。

接続詞を使うことで、文と文の繋げ方や展開の良し悪しに気付けます。

先ほど例にした下記文も、接続詞を全く使っていませんよね。

- よくわからない古文とかがでてきて国語が苦手です。登校拒否する人が多くなるのも当然。学校の授業がつまらないと感じる。学生にも選ぶ権利はあると思う。

上記、文と文の間に、”しかし“、”そして“、”つまり”を入れてみ下さい。

登校拒否する人が多くなるのも当然。

どれを入れても、しっくりこないはずです。

接続詞を使うことで、文と文の繋げ方や展開の良し悪しに気付けるので、何か上手く書けていないと感じたら、試してみて下さい。

視覚的リズム

また、他にも視覚的なリズムの論理展開なら下記のような方法もあります。

- 句読点の打ち方

- 1行に1つ句読点を打つ

- 改行のタイミング

- 最大5行をめどに改行

- 漢字とひらがなのバランス

- かたほうによるときゅうげきによみにくくなる

本ブログでも、上記を意識して書いていますよ。

ぜひ、上記を意識して文章を書いてみて下さい。

聴覚的リズム

視聴的リズムも重要です。

下記2つを意識して、音読をしてみて下さい。

- 読点「、」の位置を確認

- 言葉の重複を確認

少しでも、違和感を感じたら、修正箇所になるので、覚えておきましょう。

断定リズム

また、断定するのも良いリズムを生み出します。

断定すると、批判を受けやすいリスクがありますが、「だと思います」とかばかりの曖昧な文章でも、逃げているなどと思われるし、批判される時はされます。

断定した箇所の前後を論理的に埋めれば、批判を減らすことは可能です。

リスクを恐れずに、断定して前後を論理的に固めましょう。

具体的な方法の詳細を、もっと詳しく知りたいという方は、本書(20歳の自分に受けさせたい文章講義)を読んでみてください。

構成

文章の面白さは、構成で決まります。

たとえば、有名な漫画でも、起承転結を使って構成されたものがほとんどです。

- 【起】才能がある主人公が夢に向かって旅を始める

- 【承】旅の中で仲間ができる

- 【転】強敵が現れて苦戦する

- 【結】強敵を倒して、夢に向かって旅を再出発

ここで、【転】の強敵が現れなかったら、ストーリーの面白みもないですよね。

文章のおもしろさは、構成で決まります。

導入がつまらないと読まれない

あなたにも、映画や漫画などを見る時に、導入部分が面白くなさそうなら、見るのを辞めた経験があるはず。

文章でも、同じで導入部分がつまらないと読んでもらえません。

導入部分に面白みを持たせる方法は下記。

- インパクト優先型

- 結論を先にもっていく

- 寸止め型

- 核心部分を隠して読者に想像させる

- Q&A型

- 読者と同じ目線で共同した感覚になり親近感が湧く

いづれかを試して、読者に興味を持ってもらえる導入を書きましょう。

論理的な3構成

また、本文については、下記3つの構成で、論理的な文章を書くことができます。

- 主張

- 理由

- 事実(具体例)

使い方は、下記のような感じですね。

- スマホのケースは、耐衝撃性の物が最適。(主張)

- なぜなら、ケースなしだと、落として壊れる可能性が高いから。(理由)

- 現に、スマホの画面が割れたまま使っている人は大勢いるし、画面が割れて修理代が思ったより高かったという人も多い。(事実)

一気に、伝わりやすい文章になりましたよね。

それに、理由と事実で主張を補完できるので、納得しやすくなります。

主張・理由・事実を組み合わせて、文章を書きましょう。

構成は眼で考える

とはいえ、すぐに3つ構成を使いこなすのは難しいですよね。

そこで、おすすめなのが、解図で可視化することです。

- スマホ故障→なぜ?→落とす→なぜ?→乱雑に使う→どうする?→ケースで保護→故障せず、修理代がかからない

途中で、ツッコみを入れることで、本質は見えてきますよ。

上手く書けないと悩んでいる方は、試してみて下さい。

読者

文章を書く上で、重要なのが、必ず“読者がいる”という意識です。

読者がいるという意識がないと、てきとうな文章を書いてしまい、質が悪くなります。

例えば、日記でも、「どうせ、誰も読まないし」と考えて書いた日記と、病気になり死期が近く自分の子供に伝えたい思いで書いた日記では、全然質が違いますよね。

いい文章が書きたいなら、必ず“読者がいる”という意識を持ちましょう。

読者の椅子に座る

良い文章が書きたいなら、読者の椅子に座ることも忘れてはいけません。

ダイエット記事なら、ずっと痩せている人よりダイエットを経験して痩せる苦痛などを知っている人の方が、これからダイエットを目指している人に刺さりやすい記事を書けますよね。

なぜなら、自分もダイエットで苦労した(読者と同じ立場)経験があるから。

このように、良い文章が書きたいなら、読者の椅子にすわり、感じていることなどを代弁しないといけません。

とはいえ、読者の椅子に座るのは、簡単ではないですよね。

そこで、下記2つの方法があります。

- 10年前の自分の椅子に座る

- 10年前ではなく、自分の過去でOK

- 「特定のあの人」の椅子に座る

- 多数の人ではなく、少数派の人に目を向ける

上記2つを使って、読者と同じ目線で記事を書きましょう。

文章はやさしく書くのが一番難しい

例えば、作曲などの音楽的な雑誌は、専門用語が書かれている物が多いですよね。

これは、ある程度、音楽の知識を知っている人に向けて書いているからです。

しかし、執筆者としては、「読者の理解」に頼っている状況なので、良い文章かと問われるとNOと答えたくなります。

逆に専門用語なしに、作曲について素人でも理解できるくらい、上手く伝わる方が、良い文章と言えれるでしょう。

文章はやさしく書くのが一番難しいけど、価値があります。

説得ではなく納得

また、説得するのではなく納得させる意識も大切です。

なぜなら、人は他人事には興味がないから。

例えば、料理にしても、実家で親から作りなさいと言われ続けても、大半の人は「母さんが作ってくれるし」と感じて、作らないはず。

しかし、彼氏が遊びにきて手料理を食べる状況になったら、自分で料理を作り始めます。

このように、人は他人事には興味がなく響きません。

興味を持ってもらうためには、説得ではなく当事者意識を持たせて納得させる必要があります。

下記方法で納得させましょう。

- 読者に問いかけて、一緒に仮説(主張)を検証していく

- 起転承結で文章を書く

- 読者は素人と考え、自分でツッコむ

- 主張→理由→反論→再反論→事実→結論

文章で小さい嘘は書かない

もう一つ大切なのは、文章で小さい嘘は書かない事です。

なぜなら、小さい嘘はぼろが出て読者にも伝わるから。

- 細部が最もシビアで重要

- 自分の頭でわかったこと以外書かない

- 目からウロコは3割、残り7割がわかっていることをいい

- 目からウロコばかりでは嘘つき呼ばわりになる

- わかっていることを書くことも必要

上記を守りっていこう。

編集

推敲は、削除がメインです。

なぜなら、自分がせっかく書いた文章だからもったいないと考えてしまう人が多いから。

しかし、自分が書いた文章を読んだ読者からしたら、余計で退屈な文章と判断している場合が多いです。

読書が退屈に感じるのも、読者にとって余計なのに、無理やり書き加えた文章が多いからです。

読者に、良い文章を届けたいなら、もったいないを押し殺して、削除しましょう。

書き始めの編集

まずは、書き始める前に、「何を書くか?」ではなく「何を書かないか?」を意識して書くべきです。

例えば、野球について書くにしても、下記のように話題は多数にわたります。

- 高校野球、バッティング、ピッチング、守備、グローブ、メジャーリーグ、メジャーリーガー、球団、指導方法、ユニホーム、実況など

まだまだ、ありますが、この辺にしておきます。

全てを1つの記事で伝えようとしても、上手く伝わらないですよね。

それなら初めから、ピッチングだけに絞る方が、余計な文章を書かずに済みます。

書き始める前に、「何を書くか?」ではなく「何を書かないか?」を意識して書いていきましょう。

書き終わりの編集

もったいない思いを減らすためです。

- 少しでも長いと感じたら、短い文章に切り分ける

- 接続詞の“が”は、減らすきっかけ

上記を試してみて下さい。

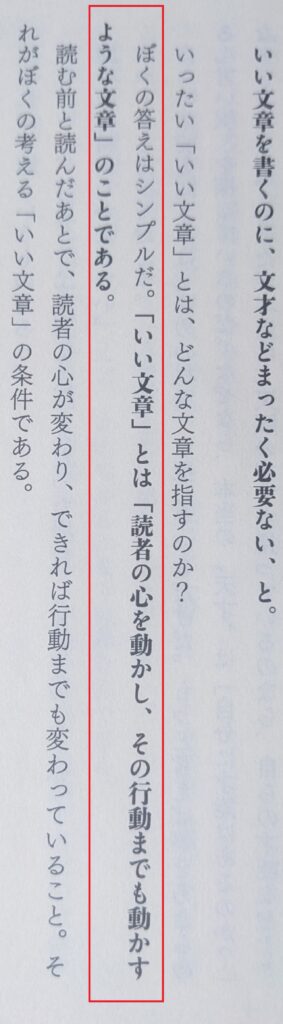

いい文章を書くのに文才は不要

良い文章とは、読者の心を動かし、行動まで動かす文章のことです。

文才の有り無しは関係ないですよ。

良い文章が、文才で決まると思っているなら、それは間違っているし、言い訳をしているだけです。

良い文章とは、読者の心を動かし、行動まで動かす文章のことということを忘れずにいましょう。

そして、本書を読んで、本格的に実施すれば、いい文章を書けることに近づけます。

いい文章を書くのは、簡単ではないですが、地味に積み上げていけば、徐々にいい文章を書けるようになります。

本書を読みつつ、じっくりと文章を書いていきましょう。

2:本書を読んだ学び

ここからは、私が本書を読んで魅かれて学べたことを紹介します。

具体的には下記です。

- 人は他人事には興味がない

- 反論を書くといい文章になる

- 細部がめちゃくちゃ大切

- 概要とスキルのバランスがいい良書

- ただ、話が飛ぶところがある

各々、詳しく解説していきますね。

人は他人事には興味がない

説得する文章を書いていた私は、この一言で衝撃を受けましたね。

なぜ説得に応じてくれなかったのか、ずっと悩んでいたのが、この一言でスッキリしました。

この本を始めて読んでから、無理に説得する文章を書くのを辞めましたね。

反論を書くといい文章になる

反論を書くことで、読者の考え(読者の椅子)に近づくことができることは、納得の一言でした。

自分の言いたいことだけを書くのではなく、きちんと反論を書いて、読者の目線に立つことは有益でしたね。

細部がめちゃくちゃ大切

また、細部の部分だけで、読者が魅かれたり、逆に離れてしまうことは、目からウロコでしたね。

正直、細部を軽視していた部分があったので、めちゃくちゃためになりました。

概要とスキルのバランスがいい良書

本書は、スキルと文章のついての概要のバランスがめちゃくちゃ良かったです。

目からウロコも少なすぎず、良い文章についての概要も知れて、満足できる内容でした。

眼からウロコは3割、わかっていること7割は覚えておいて損はしないでしょう。

ただ、話が飛ぶところがある

とはいえ、たとえ話が多くて、ところどころ話が飛ぶところもありました。

読書が苦手な人は、少し苦痛かもしれません。

とはいえ、項ごとにまとめのページを入れてくれているので、読み飛ばしてもそこまで問題ないので、そこまで気にならないでしょう。

3:購入すべき?

結論から言うと、少しでも文章力を鍛えたいと考えている方なら、しっかり読んでおいて損しない1冊です。

文章は一生使える万能なスキルの1つなので、覚えておいて損はしません。

本書を読みつつ、書き続けることで、良い文章を書くことを目指しましょう。

「読書をして知識を高めたいけど、出費が高い…」と悩んでいませんか?

正直、書籍を買うだけでもバカにできない出費ですよね。

しかし、 Kindle Unlimited というサービスを使えば、月1,000円で200万冊以上の本が読み放題になります。

月1冊以上本を読む方なら、すぐに元が取れるので、入っておいて損はしません。

初回30日間無料なので、使ってみて合わなくれば、辞めれば問題ないので、是非使ってみて下さい。

Kindle Unlimited

※200万冊が読み放題

※初回30日間の無料

※スマホ利用可